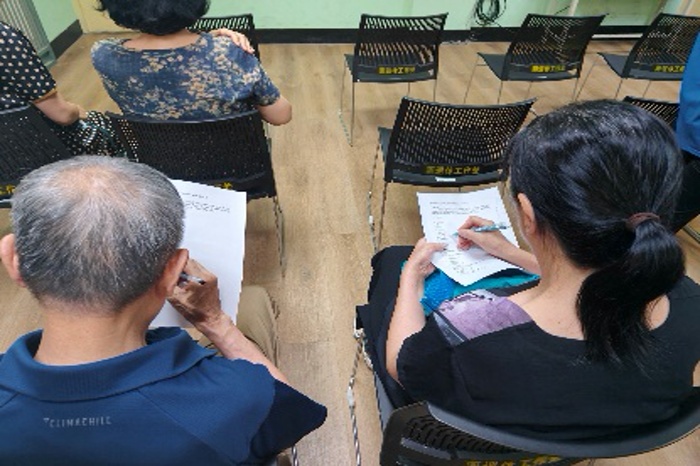

7月8日-7月10日,西安航空学院“青春助老行,共话夕阳红”暑期社会实践队队的前期调研画上句点。当我们带着沉甸甸的问卷与访谈笔记走出离退休处、延光社区和福禧康长者照护中心,那些带着岁月温度的声音,早已超越了文字的重量——它们是老一辈对生活的热忱,是对陪伴的期盼,更是我们读懂“银发需求”的钥匙。

校园里的老园丁在时光里守望着新需求

离退休处的办公室里,阳光透过窗棂落在老教师们的笑脸上。他们曾握着粉笔耕耘讲台,如今握着茶杯细数日常:有的坚持每天练太极、读报刊,把日子过得像教科书般规律;有的却对着智能手机犯了难——“想跟外地孙子视频,总按错键”“听说能在线挂号,可咋操作呢?” 这份对“数字生活”的向往,藏在他们略带不好意思的语气里,却让我们明白:助老不只是陪伴,更是帮他们握住时代的接力棒。

社区里的烟火气一碗热汤的温度,抵过千言万语

延光社区的树荫下,张阿姨拉着我们的手说:“孩子们忙,能有人陪我说说话,比啥都强。” 这句话成了社区调研里最动人的注脚。老人们的需求藏在柴米油盐里:独居的李爷爷希望有人提醒吃药,爱热闹的王奶奶盼着社区多办红歌会,还有不少人反复念叨“骗子太多,想多学学咋防着”。他们不需要多么复杂的服务,只求一份“看得见、摸得着”的温暖——就像社区便利店的热包子,寻常却贴心。

照护中心的慢时光,在细节里,藏着对“尊严”的向往

福禧康长者照护中心的走廊上,90岁的姜爷爷拄着拐杖踱步,见我们便笑:“我这身子骨,不用人天天围着转!”这位曾在上海参与重点工程的老工程师,思路依旧清晰,反复说“自己能做的事,绝不麻烦别人”。可当听说智能手机能查工程图纸,他眼里亮起来:“学会了,我还能给年轻人讲讲当年的技术。”这里的老人都带着这份“倔强”:85岁的刘奶奶坚持自己叠被子,95岁的王奶奶见志愿者走来,当即扯开大嗓门,一口浓重的陕西方言热络地搭话,透着说不尽的热情。他们要的从不是“被照顾”,而是“能自理、被需要”的尊严——就像姜爷爷说的:“老了也得活得敞亮!”三天调研,我们收起了预设的“服务清单”,学会了用耳朵听、用心感受。原来助老从不是单向的给予,而是一场跨越代际的对话:他们教我们读懂岁月的厚重,我们陪他们触摸时代的鲜活。

接下来,这些带着温度的期盼,将变成实践队手中的“服务指南”。无论是为老教师们开起“手机小课堂”,还是在社区搭起“防骗小剧场”,或是陪照护中心的长辈们编排一场“青春年代秀”,我们都想让这份关怀,精准地落在他们最需要的地方。因为我们知道,每一份银龄心声的背后,都是对美好生活的向往。而青春的意义,正在于用行动回应这份向往——让夕阳红与青春色,在时光里交相辉映。(文/光电信息231 吕泓帆 图/光电信息234 陈思雨 初审/学工办 曾妍 终审/胡红亮)